業界別脱炭素レポートvol.1 ∼総合建設業編∼

本レポートは、業界上位に位置する総合建設会社の脱炭素・気候変動問題に対して対外的に発信している情報を調査対象とし、業界共通の課題提示と今後情報開示を進める企業にとって有益な示唆を提供することを目的としつつ、業界全体の動向を明らかにしていきます。

Summary -本レポートのまとめ-

総合建設業において、気候変動への取り組みは理にかなった形で戦略に落とし込まれています。

GHG排出量において最も大きなウェイトを占めるSCOPE3-Cat11は、施工した物件が利用されることで排出されるGHGですが、この削減において、ZEBや省エネ設計、低炭素資材の活用は有効な施策となります。

これは同時に顧客のSCOPE2の数値となり、顧客自身のGHG削減活動の一環として必ず取り組まなければならないテーマとして認識されています。

各社ともに、サプライヤーエンゲージメントとして顧客に対する環境配慮建築物の啓蒙活動を挙げており、建設会社と顧客が脱炭素に関する市場を創り出すことが、双方にとってメリットにつながるものとして位置づけています。

また、そのための手法として、インターナルカーボンプライシングを用いて、環境配慮設計のコスト的な健全性を示す努力を始めています。カーボンプライシングの各施策(特に排出権取引や削減貢献量)が機能する段階において、市場における認知度も高まり、具体的な行動変容が加速することが期待されます。

1.GHG排出量

【ポイント】

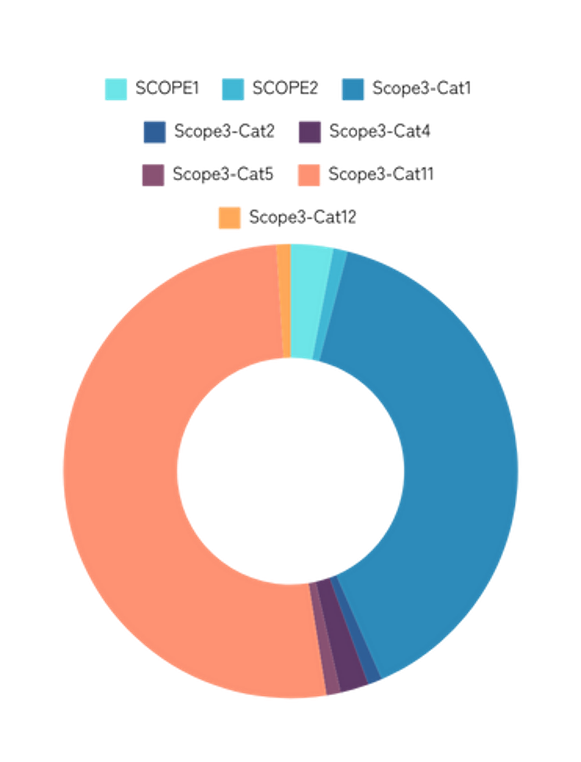

・総合建設業におけるGHG排出量の大半はSCOPE3Cat1,Cat11である。

・調査対象企業における売上1億円に対するGHG排出量は「636t-CO2/億円」。売上が低くなるほど、数値は高くなる傾向がある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大手企業におけるGHG排出構成比

SCOPE1 2.6%

SCOPE2 0.7%

Scope3-Cat1 38.7%

Scope3-Cat2 1.5%

Scope3-Cat3 0.4%

Scope3-Cat4 1.7%

Scope3-Cat5 1.4%

Scope3-Cat6 0.0%

Scope3-Cat7 0.2%

Scope3-Cat11 51.2%

Scope3-Cat12 1.2%

Scope3-Cat13 0.4%

※調査対象企業における全体構成比

※SCOPE2についてはマーケット基準

※SCOPE3 Cat8,9については軽微であるため除外

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・全体特徴

総合建設業の特徴として、SCOPE3Cat1及び、Cat11が大きな構成比を持つ結果となった。この構成比は企業によって特徴を持っており、Cat1の方が多い会社が約1/4、Cat11の方が多く更にCat1の2倍近い数値を計上している会社が約1/2という結果となっている。

・炭素生産性

売上1億円当たりにおけるGHG排出量は調査対象企業全体では636t-CO2/億円であったが、企業による特色が多い結果となった。特に、売上が小さい企業ほど数値が高くなる傾向にある。

2.執行体制(ガバナンス)

【ポイント】

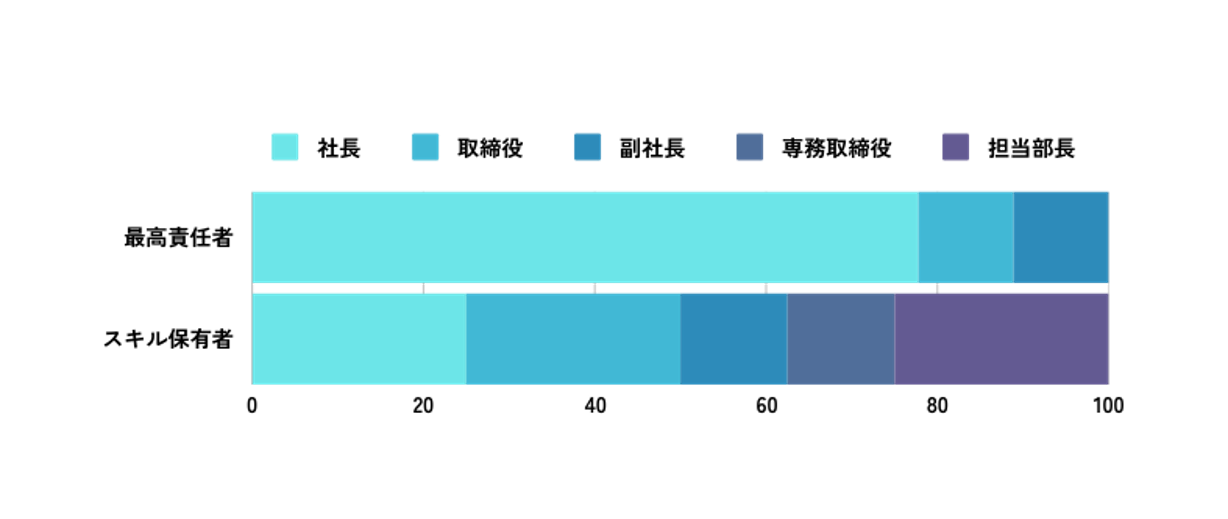

・最高責任者については社長が担当し、他にスキル保有者を設定するケースが多い。

・インセンティブは経営陣向けと従業員向けの2つの可能性があり、経営陣は株式や賞与、従業員向けでは表彰という形がとられている。

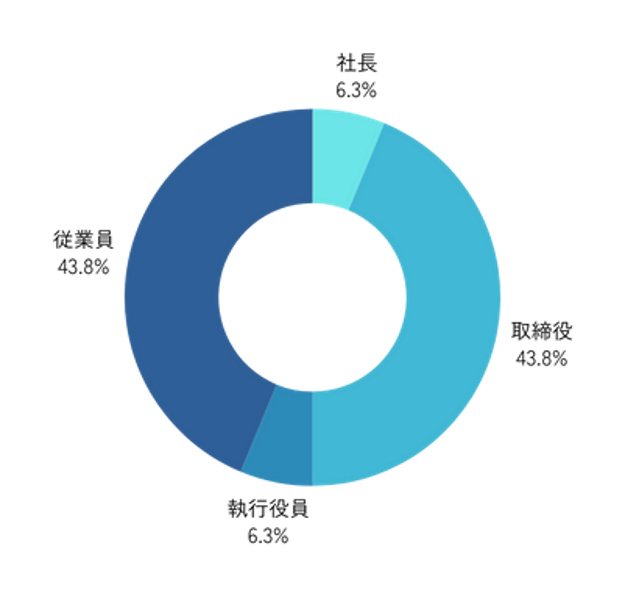

①執行体制

最高責任者として、多くの企業が社長の役職を指定している。この社長が気候変動問題に対するスキルを取得していない場合においても、スキル保有者が支援するという形をもって執行体制を機能させていることが見受けられる。

②インセンティブ設計

調査対象企業のすべてにおいて、気候変動問題に対する施策についてのインセンティブ設計がされていた。社長を単独で指定する企業は限られており、担当役員や取締役会の報酬制度に組み込んでいる企業が多い。

また、従業員向けには表彰制度としてインセンティブを機能させているという回答も多く見受けられた。

多くは、目標数値に対する達成度や施策を評価指標としており、経営陣では株式や賞与という形で付与されている。

3.リスクと機会

【ポイント】

・最も目立つ回答はリスク・機会双方においてZEB・省エネ設計という項目である。

・炭素税や排出権取引、廃棄コスト増といった懸念をリスクとして見込むことが最低限の対応の一つとなっている。

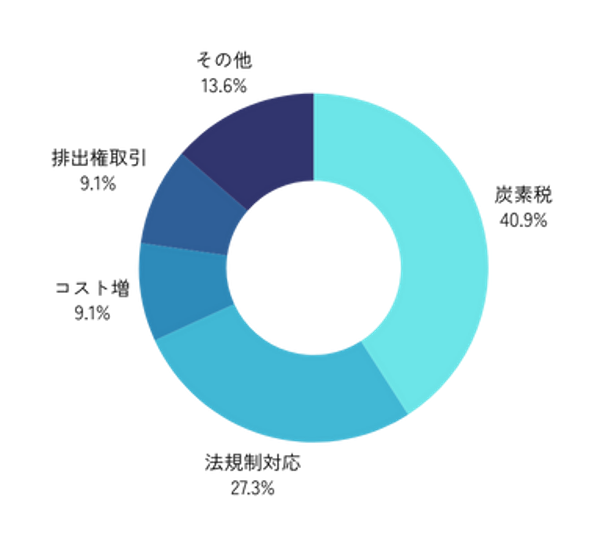

①規制に関するリスク(現在・未来)

規制に対する懸念事項として最も多く挙げられたのが炭素税・カーボンプライシングに関する事項である(厳密にいえば、排出権取引も其れに該当)。

コスト増ではエネルギーの調達コスト・廃棄物の処理コスト増が意見として挙げられる。

法規制対応では、建築物省エネ法の改正について多くのコメントがあった。対応するためのコスト増であったり、基準を満たすための技術力、それに端を発する受注力といった部分まで意見が挙げられている。

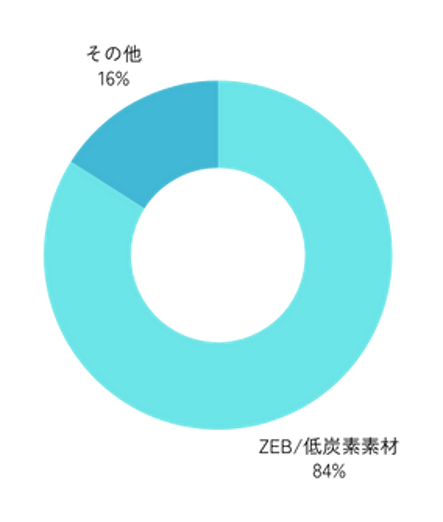

②ビジネス環境(市場・技術)に関するリスク

大半の企業がZEB及び低炭素素材の活用に関する市場ニーズの拡大と、それに自社が適応できなかった場合におけるリスクを挙げている。

特にこの項目は、改正建築物省エネ法で適応範囲が拡大すると同時に、顧客のGHG排出量にも直結する部分であり、喫緊の課題感を持っている企業が多いと考えられる。

③法的リスク

法的リスクにおいては、要求未達成時における訴訟に関するリスクを記載することとなる。

要求事項に対する性能的な未達や気候変動による災害などに端を発する工事遅延リスクといった項目が挙げられる。

-各企業におけう法的リスクの見解-

・環境視点における要求不足に端を発する訴訟

・環境事項が契約に含まれ、それが不履行となること

・自然災害対策における訴訟リスク

・省エネ目標未達による訴訟リスク

・サス関連の取組への遅れから来る訴訟リスク

・改修工事で省エネ性能が発揮されない

・現場の暑熱などによる遅延による訴訟リスク

・現場の暑熱・自然災害などによる遅延による訴訟リスク

・労働者保護のための規制

④ビジネス環境(市場・技術)に関するリスク

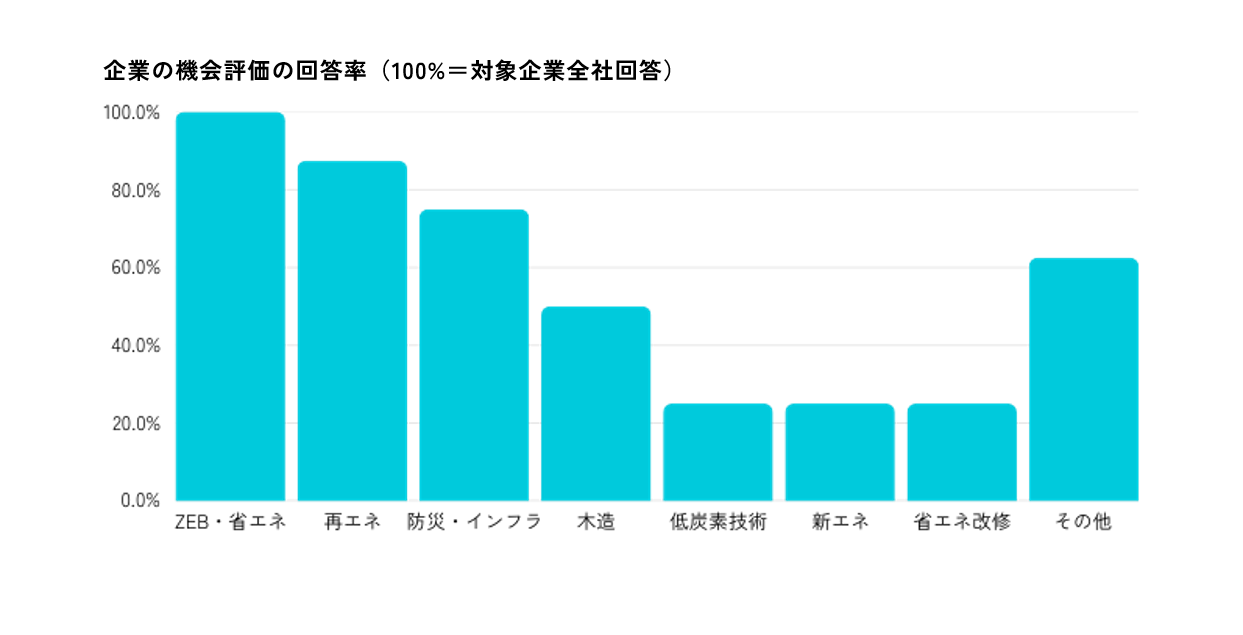

気候変動に端を発する機会として、調査対象すべての企業がZEB提案・省エネ設計という回答を挙げている。リスクの部分では技術開発を挙げている為、選ばれるZEB提案を各企業が模索していることが想定される。

再エネという回答では太陽光発電や洋上風力発電に関しての回答を述べ、新エネルギーについては水素・アンモニアプラントについて機会ととらえていた。

低炭素技術では環境配慮型コンクリートに関する回答が大半であり、総合建設業において同技術は業界的なチャレンジであるとみられる。

その他の部分では、海外進出に関する事項や、循環資源施設の建設需要が増えていくことを挙げる企業もあった。

4.カーボンプライシング

【ポイント】

・カーボンプライシングによる規制は東京ETSと炭素税(温対税)の2つが認識されている。

・インターナルカーボンプライシングの普及度は対象企業で60%超。日本の炭素税よりは高く設定されているものの、他国の炭素税と比べると安価な水準である。

①規制を受けていると認識している税金システム

現状規制を受けていると認識している税金システムとして、東京CaT-ETS(東京都の温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度)、及び、炭素税を挙げる企業に分かれている。

炭素税について、日本国内では温対税として徴収されているものとなり、現状289円/t-CO2である。

東京CaTについては、東京都内における自社所有者億・賃貸不動産としての保有している一定規模以上の物件に対して課せられるものとなる。

今後、日本国内においてもGX-ETSが開始される予定であり、本項目に対する認識は変わっていくものと考えられる。

②インターナルカーボンプライシング

インターナルカーボンプライシングを導入しているとみられる企業は調査企業中約2/3であった。

上限下限金額の幅を持たせている企業も多く、同企業中では下限金額が約4800円、上限金額が約33,000円であった(すべてシャドウプライス)。

活用としては、自社のGHG削減に関する妥当性を見出すものから、低炭素資材の利用妥当性における基準として用いるケースが見られた。

他国の炭素税と比較しても、未だ安価な水準であることは否めない。

5.サプライヤーエンゲージメント

【ポイント】

・調査対象の総合建設業において調達方針策定の策定率は高い。

・また、企業規模が大きいほど、調達方針の強制力も高い傾向にある。

①サプライヤーエンゲージメントとして取組んでいる事項

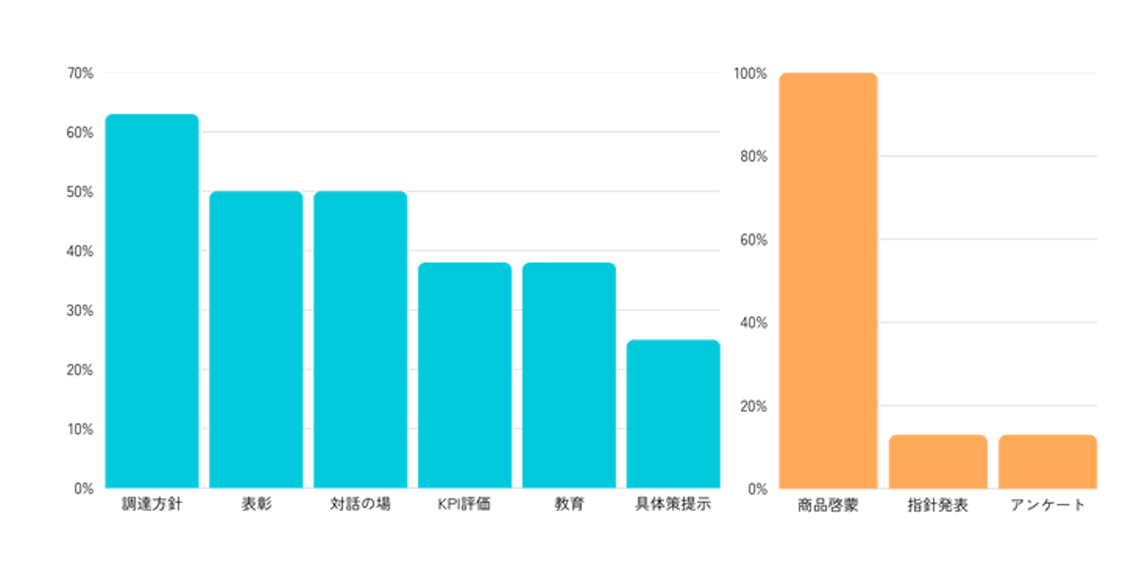

(青:対サプライヤー /オレンジ:対顧客)

サプライヤー・顧客に対するエンゲージメント施策について、その取り組みの実施率を調査企業内でまとめた。

対サプライヤーにおいては調達基準の策定・表彰制度といった方法を用いている企業が多い。

対顧客においてはZEB・省エネ設計~建設の啓蒙活動~プロモーションを行っている企業の割合が高い。

②調達方針のサプライヤー同意率

対サプライヤーに対して発信している調達方針について、どの程度のサプライヤーが賛同しているかの特徴を見ていくと、下限では約20%、上限では100%となっている。

調査対象企業内においても、「購買契約に調達方針に同意することを含める」「調達方針は定めるものの購買契約には含まない」という2つの立ち位置があり、企業規模が大きいほど全社の割合が高い傾向にある。

さいごに -本レポートの執筆を終えて-

本レポートでは総合建設業における脱炭素・気候変動問題について取り上げました。

大半の企業が挙げていた課題は、これから求められる建築工法に関する技術取得であるといえます。また、これは同時に業界において優位なポジショニングを取っていくうえでの機会としても据えています。

現段階において、ZEBや省エネ設計は野心的なテーマなのかもしれませんが、共通しているのは一定の市場が拡大することであり、その技術を早期に取得するためにも、その妥当性を自社内における炭素価格設定といった方法で具現化しているという点がポイントとして挙げられるでしょう。

いずれにしても、この技術取得に要する年数は短期間であると考えられます。脱炭素は、確実に新たなニーズ・市場を創り出しているといえるでしょう。

▼無料経営相談はコチラ▼